近日,我院本科生高煜恒以第一作者身份,高中浩以第二作者身份在国际期刊Global Ecology and Conservation(SCI 2区期刊;IF=3.4)发表题为“Dynamics of litter nutrient return in Xishuangbanna tropical rainforest from 2005 to 2015 under the disturbance of extreme dry weather”的研究论文。该论文由齐鲁师范学院地理与旅游学院巩合德教授指导完成。

论文简介

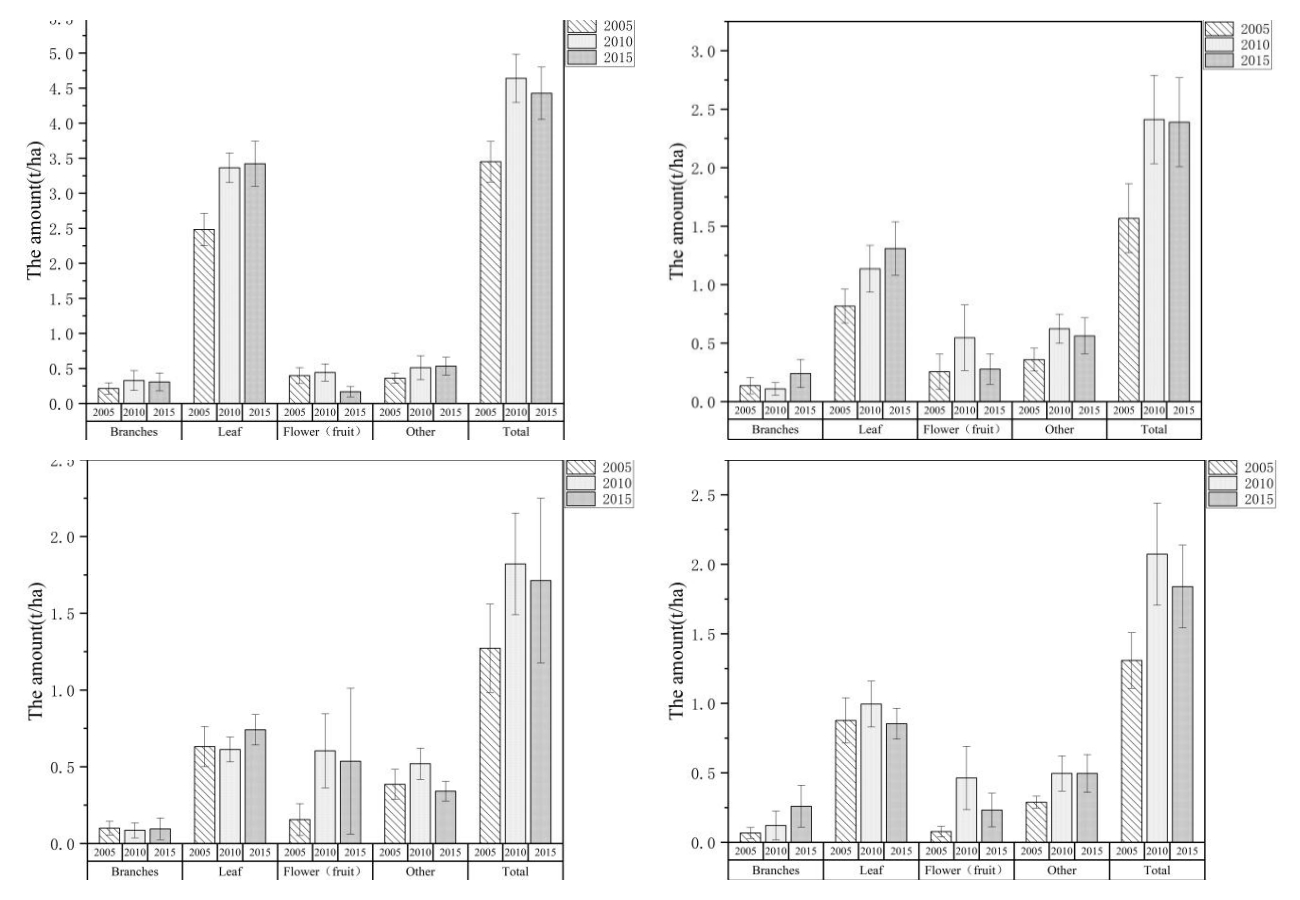

本研究以西双版纳热带雨林为研究对象,基于2005-2015年连续监测数据,系统分析了凋落物产量、养分含量及其组成成分的动态变化,并探讨了极端气候事件对凋落物动态和养分循环的潜在影响。结果表明,年凋落物产量7.52-11.90 t/ha之间波动,其中叶片凋落物占比最高,其次为其他类型(枝条、花果等)。季节变化显著,呈现双峰分布,峰值出现在4月和7-9月,春季产量最高。由图1可见,不同年份间凋落物总量的季节性模式差异较小,表明其季节变化规律相对稳定。

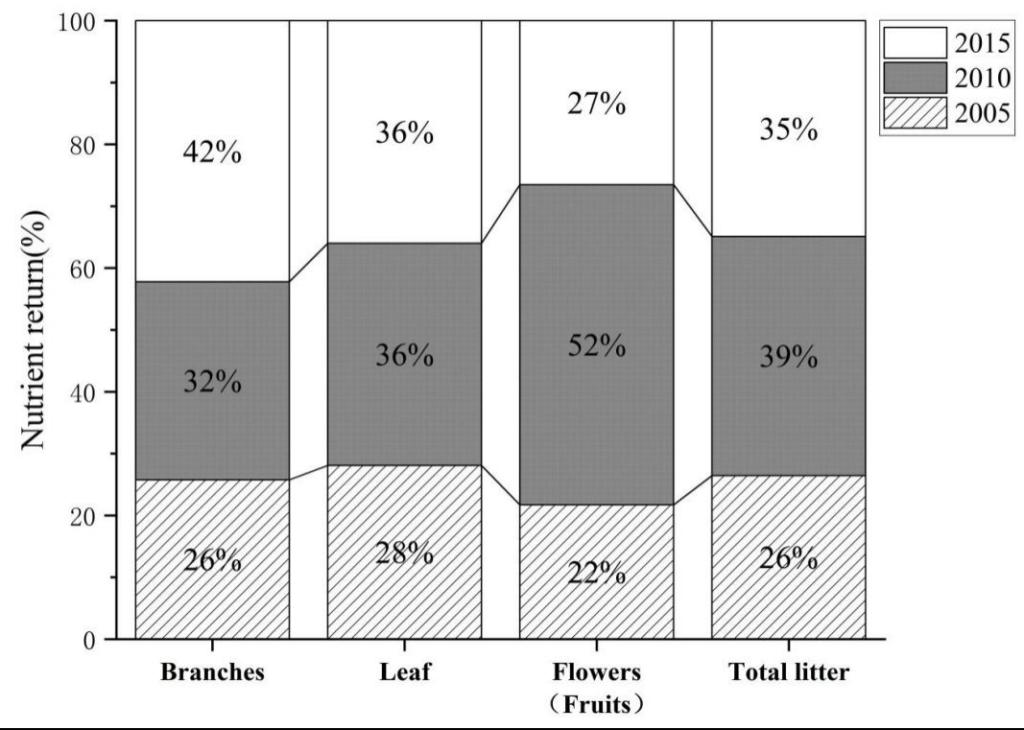

进一步分析发现,总凋落物各营养元素回归量的年际顺序为2010年>2015年>2005年(图2)。与其他年份相比,2005年枝条、叶片及花果的养分回归比例均为最低,反映出当年养分循环效率相对较低。在极端干旱条件下,凋落物产量和养分回归量均显著增加,其中叶片凋落物是养分回归的主要途径。干旱还导致凋落物碳氮比和碳磷比升高,可能延缓分解过程并影响养分释放。养分回归量与凋落物产量呈显著正相关,说明产量变化是驱动养分回收的关键因素。

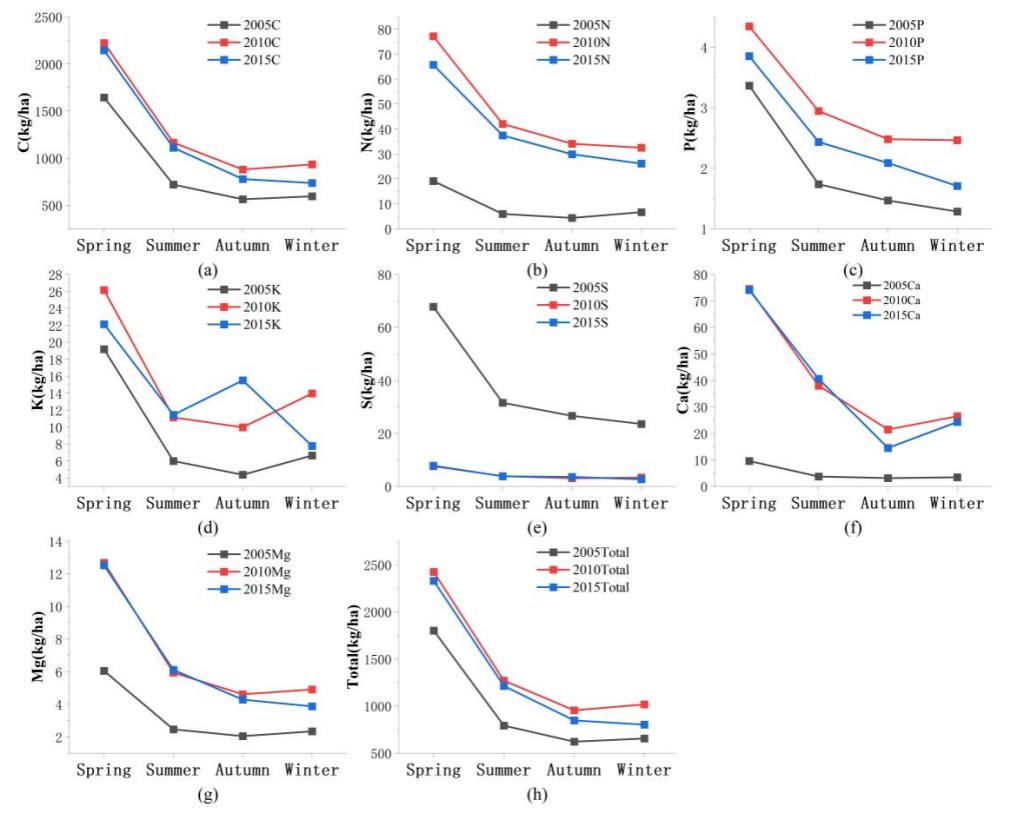

三年间不同季节的C、N、P、K、Ca、Mg养分回归总体呈现2010年>2015年>2005年的趋势。值得注意的是,P元素的回归模式与其他元素不同,2005年最高,而2010年与2015年水平接近(图3),提示不同元素在养分循环中的动态可能受不同气候或生物学因素调控。

相关性分析显示,凋落物产量与降水量呈负相关,与气温呈正相关,而与相对湿度呈显著负相关。这表明气候条件可通过改变凋落物产量及组成,进而影响热带雨林生态系统的养分循环过程。

本研究揭示了极端天气事件对热带雨林养分循环的短期与长期影响,为预测未来气候变化情景下的森林动态,以及制定热带雨林保护与管理策略提供了重要的科学依据。这些结果不仅有助于保障热带雨林生态系统在气候变化背景下的长期健康与稳定,还通过量化不同年份养分回归比例,深化了对养分循环动态的理解,为热带雨林生态系统的保护与恢复提供了更为详实的参考。

Figure1.The total amount and composition characteristics of litter in different years and seasons. (a) Spring, (b) Summer, (c) Autumn, (d) Winter.

Figure 2.Percentage of total nutrient return in each litter component in different years.

Figure3.Seasonal changes in nutrient regression of each nutrient in total litter in different years. (a) C, (b) N, (c) P, (d) K, (e) S, the data for 2010 and 2015 are close and the curves almost coincide, (f) Ca, (g) Mg, (h) Total.

撰稿:巩合德

初审:惠洪宽

复审:王志勇

终审:王 敏